题记:在我回顾自己五十年的人生历程时,觉得它就像一支曲子,其中关键音是爱。我的一生都为上主之爱所环绕。我人生所有失落的书叶都为祂的爱手所拾起,装订成为有序的一册。实际上,爱的神使一切的事都变得甜美了。

——摘自《超越东西方——吴经熊自传》的后记

不小心窥见的一个时代

素来喜欢读人物传记,看电影也一样,好传记类的影片。透过一个人和人生,不也正是透过自己的心,透过远去又正在走来的历史么。好像一个初秋的午后,偶然翻开一封不知怎么遗落的书信,不经意间的再次阅读,却有泪潸然,回忆与思想的风铃在檐下清脆,生命的触动与爱的涟漪……初读《超越东西方——吴经熊自传》就说不出的欢喜与愉悦。愉悦乃天生一段好文字的愉悦,欢喜则含着喜出望外:吴经熊,不是名列作家吧,文笔之美,意蕴之丰,却不输于专业的。且将波澜壮阔的人生历程,化作柔和而活泼的娓娓之述,鱼儿一般自由游来。感觉好像是去餐厅,意外得送了一个果盘。

意外之喜里慢慢地沿着吴经熊的精神之旅,穿越着一个时代,又反思着一个时代。无论哪个时代,我脚下的这片土地叫中国。她姓什么,要去哪里,她的疼痛和盼望的眼睛当举自何处。感谢这本《自传》,穿越心灵的隧洞,深入那个时代的某种隐而不语的实在精神:民国的脚踪下铺着的厚厚的金黄落叶,那就是从西方传来的基督教在这片土地上的光照、落实与滋养。胡文辉的《现代学林点将录》写到:“晚清以来,西方传教士随坚船利炮而至,教会于中国世俗社会的影响,远过于今日所能想像 。故民国前后,有基督教背景的学人亦不在少,如洪业、林语堂、简又文皆幼年受洗;陈垣 、王治心、谢扶雅、许地山、吴经熊皆信徒;杨宽晚年亦昄依天主,而徐松石为牧师,徐宗泽、方豪为神父,尤以神职而兼学人者也。”岂止是学者文人呢。 民国中央政府建国初期的代总统、七成高官为基督徒,在民国初期的议会议员当中,基督徒的数量在60多人,占25%左右,这个数字在现在的欧洲国家议会,也属于少见。著名的宋氏三姐妹的父亲宋嘉树、母亲倪桂珍、他们的女婿孔祥熙、孙中山、蒋介石,及儿子宋子文、宋子安、宋子良等,可谓基督徒世家。民国政府总理唐绍仪、王正廷等,革命猛将黄兴、陆皓东、冯玉祥、佟麟阁等,日知会、黄花岗七十二烈士(1911年)中四分之三均为基督徒。教育家刘湛恩、刘子如、当了18年清华大学校长的梅贻琦、南开之父张伯苓;“万婴之母”的医学家林巧稚;称为中国近代化的先驱何启;博学家冼玉清;第一位华人女护士黎亚妹;最早的工程师、铁路工程专家詹天佑;作家冰心、林语堂等,如同天上的繁星,在中国历史转型的将明未明之际,绚烂着,照亮着。而星星们背后的幕色乃是大片大片的教会和教会学校,从孤儿院、福利院、小学、中学到大学。由于各种原因,这些星星们为何走向基督,基督带给他们怎样的人生影响……后人难以知晓。吴经熊自传的敞言与赞美不仅让读者不小心窥见一个不甚了解的时代,还重弹了那个时代精神的一根生动琴弦。

基督的义:“中国孟德斯鸠”华丽转身的背后

1924年5月吴经熊回国时写给他的良师益友大法官霍姆斯的告别信中:“去启蒙,去使卑微者高尚,使无乐者欢乐,使工人获得基本工资,使无房者有住处,掌握生命并将它引向更纯净的通道——这些问题是我要致力于解决的。”那时他乐观地相信中国将要步入法律的文艺复兴时代,这将改变一个古老的民族。某种程度上,吴经熊实现了他当初的理想。回国后一连串的光鲜履历就能知道他在民国法律界,包括国家的立法推动等方面的功不可没。那他何以如此巨变呢?对一个在社会上安身立命的男人来说,简直就是再造。法律仍没能让他心得满足?或许是一部分因素。在他完全投入基督怀抱之前,1936年10月13日,他在日记中写下:“我用一个又一个东西来代替宗教,但它们全都不能满足我。友谊?我发现我的朋友们都不太完善。书本?你越博学,就越是被人的智慧的清淡无味所烦扰。科学?它只是宗教的一部分,这部分使得我们狡猾如蛇。官位?你爬得越高,你的人生就越空虚。钱?我曾挣过大量的钱,但这并不使我感到幸福。健康?它是好,但只是你建立人生大殿的基础。名声?我也享有,但唯一的好处只是我老婆出去买东西不用付现钞。女人?我也曾有够多的女人……”后来吴经熊对此的认识是:“上主有一切的人生幸福,并能提升他们的意义”。他们就指前面提到的种种,博学、科学、官位、名声、钱财、女人等。

如果就此认为吴经熊和功成名就而又对之厌倦的人一样转向心灵之皈依,那还是对这位法学家的雾里看花。他说他偏爱平等胜于严法,精神胜于文字,仁慈胜于正义。没有人比他更欣赏罗马人的格言“最高的正义也是最大的不义”。故而他倾向于霍姆斯、魏格莫、卡多佐和庞德的社会学的、人道主义的法理学,反感19世纪的机械论的法理学。当他首次读到圣经里圣保罗的话“文字令人死,精义却叫人活”时,他说他就就知道自己注定了要成为基督徒,这种体验就跟一见钟情、堕入情网一样。吴经熊追求什么样的精义呢?在圣经原文“精义”后面有一个括号,括号里为“圣灵”二字。圣灵一词在天主教的圣经里翻译为圣神,乃是上帝的灵,基督的灵,是圣父、圣子、圣灵三位一体中的一位,与上帝同质同等。基督复活之后,请求圣父上帝赐下圣灵为保惠师。保惠师的意思是在审判时为人做无罪辩护的那一位。和见证一类的词语都实乃法庭用语。既作法学研究,也实际做过法官、律师、立法者的吴经熊一定对“罪”有很深的体悟和追寻。

如何面对罪,如何解决罪?法为治罪,所谓法者,既是一种规则体系,同时必为一种意义体系。意义体系就在于蕴涵了特定人文类型人的基本情感和价值追求。人世生活但求安全与安宁,公平与正义,法律若能提供相应的良好的规则体系——满足了公平与正义要求的法制,便是值得信托的意义体系,而适成良法。吴经熊的心灵敏感多愁,诗人气息浓郁,忧时伤世。虽一直标举正义为法与法学的最高准则,强调“法律以争讼为发源地,以公道为依归处”,追求法律图景是一个统一的规则体,统一的意义体。现实的情景是:“纸面上的法律规则与当日中国社会的实际状况;实在法及其实践与吴氏心目中理想的法律和当日中国行动中的法;中国的人生和人心与移植而来的西方法意和人心。这三组关系,可以说任何一组均牵一发而动全身,其产生其来有自、钩深致远,其解决亦同样遗大投艰,举一隅而三反。纸面上的法律规则与当日中国的社会现实在许多问题上之扞格不投自不待言,欲借助立法而强行改变现实以达成事实与规则的一致,如“吴氏宪草”希望藉由立宪而实现权力制衡、民主政制,也同样非一蹴而就。”(见许章润著的《法学家的智慧》,清华大学出版社 2004年版。)

而所有的法律理当均与事实相关,谈法律而不言事实,还有比这更大的荒唐吗?但求公平,却不得正义,自己判罪,却在罪中,是何等大的内心煎熬呢?吴经熊在约1937年写下的一则札记:“我当法官时,曾认真地履行我的职责,实际上我也是如此做的。但在我内心深处,潜伏着这么一种意识:我只是在人生的舞台上扮演着一个法官的角色。每当我判一个人死刑,都秘密地向他的灵魂祈求,要他原谅我这么做,我判他的刑只因为这是我的角色,而非因为我的意愿。我觉得像彼拉多一样,并且希望洗干净我的手,免得沾上人的血,尽管他也许有罪。唯有完人才有资格向罪人扔石头,但是,完人是没有的。”从吴经熊的这本自传,他的基督信仰是纯正的,17岁时信主,归于基督新教的循道宗(蒋介石夫妇一直为此宗信徒),所受的教义根基较稳,在二十年之后重回基督,亦是体会过人生,深思熟虑后的必然。吴经熊描述自己皈依是“盲目地搬到在门槛上,全身被摔进了光明之屋”。吴经熊不单是为自己摔进光明之屋而安然喜乐,对少有大志的他来说,中国更多的人效法基督,公义才真的能从天而降、平安才真正从地而生吧。从此,吴经熊对蒋介石说,他的后半生只在教育、文化界了。

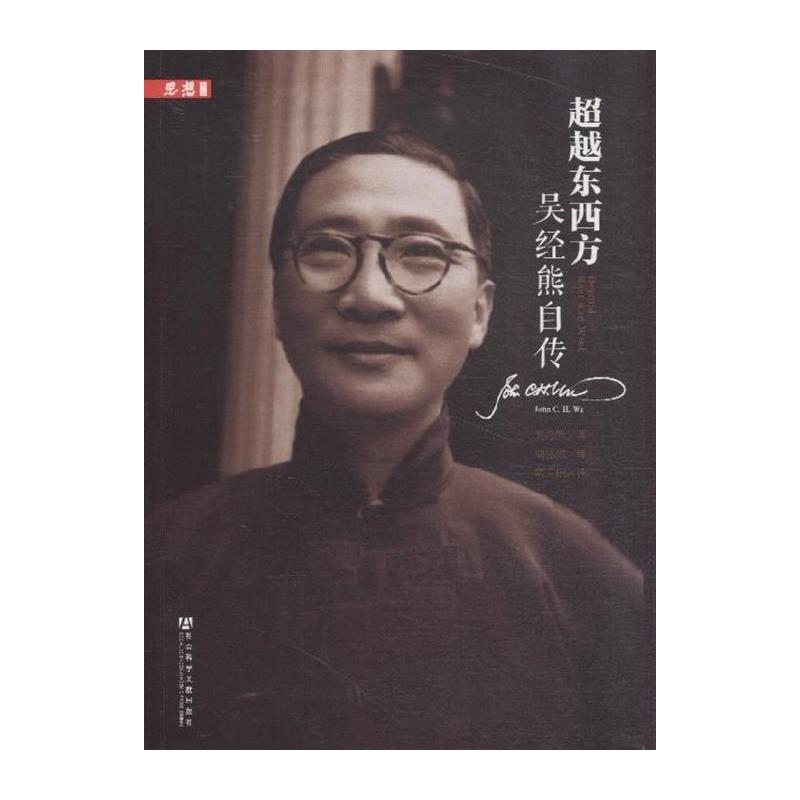

吴经熊资料图片。

灵性生命的上升:从基督之眼而超越

在五四新文化,就有“多一个基督徒,就少一个中国人”之争。之后的整个社会形势一面是基督教的广泛传播与影响,一面是声势浩大的非基同盟和非基运动。一如鲁迅所写:“可惜中国太难改变了,即使搬动一张桌子,改装一个火炉,几乎也要血;而且即使有了血,也未必一定能搬动,能改装。”(见鲁迅《坟》中的《娜拉走后怎样》)。 在那时所处的语境中,吴经熊怎么看待和体悟基督教和中国本土的宗教与思想的呢?这个话题到现在仍是一个难点。读后颇为开启,他没有学究气地做不同的宗教比较,东西文化的对照,思想体系的参考等,反是自自然然地从自身的感悟和切实的经历,将各种交汇的思想融在精神之旅中,都化作自身的精神养分,让灵性生命在基督的大纛下不断上升,升至超越之境。书名:超越东西方,就是在上帝所赋予的至爱和新生命里不断超越旧有的、眼见的,朝着上帝的荣光。因基督里所彰显的上帝本就是超越的,祂创造万有,救赎罪人,超越一切死亡和魔鬼的权势,在历史之上,又在历史之中,引领着人类的方向。

“在一种类比的意义上,中国的三教成了我的教师,将我带到基督那里,这样我才能找到信仰中的正义。”由此,吴经熊是这样走过的:“中国宗教构成了我的道德和宗教的背景,从而形成我灵性生命发展的一个内在部分。它们是上主为了让我与基督结婚而给予我的天然嫁妆中的一个重要部分。我常认为自己是从中国来的贤人,在万福童贞女所抱的圣婴之前,向祂献上儒家的黄金、道家的麝香、佛教的乳香。只要被祂的手轻轻一触,它们中错误的东西马上就得到了净化,而纯正的东西则被转化为超自然的价值。—如施恩蒙席所言:尽管他慷慨地准备抛弃他的异教文化遗产,却发现他身为公教徒,它之中好的东西一个也没有失去,相反,它得到了举升和补充”。

具体来说,吴经熊认为儒家是伦理的,道家是哲学的,佛教是灵性的。他眼中的儒家:“孔夫子的天的观念,在他心里,天有意志、理智、创造力,保护性的爱。事实上,他对天的态度是一个听话的孩子对父母的态度……有德之人事天如事人。但新儒家用天地时,是指宇宙,为泛神论。”他是这样认识道家的:“儒家处理的是道德生活,而道家主要对默想生活感兴趣。道的超越性与内在性,没有人写得比庄子更好的了。”“分析到最后,道家就是一种生活的艺术,别的什么也不是,在这个意义上,道家是极为实用的。”“一个人自己的圣洁性甚至也不能当做一个目的来追求,而只能作为通往上主的一个手段。”

著有《禅的黄金时代》的吴经熊对佛教研究深甚,曾在一段时间,信主而又远离主的那段时间,他认为佛陀与基督相等——基督即佛陀,佛陀即基督。皈依天主后他深刻认识到了两者的不同,故此,他这样写道:“佛陀感到生命之苦,就作出了英勇的努力来解救自己与他人,但他根本就不知道神圣恩典。因此他所教导的沉思与集中就完全是属于自然和物理的领域了。他试图通过反思和自我催眠的手段来达到专心、平静和自我的无意识。”“我敬仰佛陀的人格,我常常将他视为基督——永恒上主之子的预像,后者从不可朽坏的天国降卑来到我们的地上,为了在这里的荆棘和石子之中找到迷路的、疲倦的、受伤的羊并将他们引回永恒的至福中去。”谈到中国化的佛教——禅宗,吴经熊感叹:“禅使你能够在片刻活出永恒,使生活的事务转化为令人震惊的浪漫经验。如宋代哲学家邵康节说:尽管宇宙先于我的身体,但我的心灵却先于宇宙。要求赤裸裸的走进真理与生活的雨中,禅的精义就正是这样”。

超越了反而看得更清楚吧,吴经熊说:“什么是中国精神的最基本的特征呢?在我看来,是抽象与具体,普遍与个别,最世俗与最脱俗,超越的理想主义与讲实际的应用主义的结合,这种结合不是纯理论上的综合,而是个人经验上综合”——中国人折衷的天性,将三教融为一个带有多样性的综合体。但从来不把孔子、老子佛陀等当作上帝来崇拜。由此,他“对中国三大宗教和所有其他的宗教,我的情绪和安德希尔所表达的颇为一致:基督教哲学的主要主张不在于它的排他性,而在于它的大公性;在于它在上有百个不同的思想体系中发现了真理,接受并阐明希腊、犹太、印度的思想,将它们融入一个一致的神学,并对一切时间、一切地点的冥思派思想家说:我将你们所敬拜而不认识的这位,传告给你们”。

在这大公性的引领和真理之光的照耀下,吴经熊对中国的民间宗教和各路神仙崇拜简直一语中的而又妙语生花:“我们的天庭观点真是理想化的封建衙门……”什么意思?是说中国人是有上帝观的,但上帝只有皇帝祭天才可拜。民众就拜把各种等级化的神和偶像,玉皇、观音、土地神、城隍神、财神、树神等。难怪吴经熊真诚而激动地写到:“我在1917年成为基督徒时,感到自己仿佛一夜之间成了皇帝,因为现在我可以直接崇拜上主了。被授权成为天之子了。我之投入基督教的怀抱,乃是一场巨大的信仰革命,他从一个绝对专制王朝忽然变成了共和国的政治革命是同等的。”从这个角度,吴经熊也深深体会到了一个在汉语辞典中稀缺的词语:恩典。不是我能信主,乃是上帝的恩典临到:“我对我的生活想得越多,就越信服圣奥古斯丁对上主所说之话的真实:你为自己造了我们。而我们的心若非来到你的怀中,永不会安宁。没有上主的恩典,我永远不会回到祂怀里。

啊,上主,倘若你在那儿,

我希望知道你的深奥旨意。”

吴经熊曾于1935年创办英文月刊《天下》,在上面他发表了大量关于法律、宗教、哲学、文化、人生等方面的感想和见解。重归基督之后的超越视野让他谈起东西方之比照与关系,精彩连连:“将基督宗教称作西方的,这对它是不公平的。基督宗教是普世的,实际上,在一些事上西方要向东方学习。因为,从整体来说,东方在自然沉思方面走的步子要比西方在超然沉思方面远。”“东方太早进入了沉思阶段,西方却还在推理理性阶段拖拖拉拉。东方是小偷,西方却是天父的不肖之子。但这个儿子应该可以向小偷学习很多东西。”但吴经熊从来没有停留在文化比较视域。他比同时代的很多基督徒都重视灵修,并对此有精到的不亚于神学家的见解。他说:“试举一例,中国的普通佛教徒都知道戒、定、慧这三阶段;而普通的基督徒对净化、光照、统一这三个阶段却毫无概念。基督宗教的灵性教育被可悲地忽视了。”“对我来说,密修室是培养属灵鲜花的温室。但温室是为了花园而存在,而不是花园为了温室而存在的。那些属灵之花必须是为了传播到世界各地,使整个世界都成为一个大隐修院而培养的”。

至此还说什么呢?沿着吴经熊的精神之旅,与他一同超越飞升,那么自然而甜蜜地认同并与吴经熊一道唱出:“有了基督,在战争中都有和平。没有基督,在和平时期也有战争。有了基督,穷人都是富有的。没有基督,富人都是贫穷的。有了基督,不幸都是甜蜜的。没有基督,繁华都是苦涩的。有了基督,无知者都是智慧的。没有基督,智慧人都是愚拙的。有了基督,人生是上天堂的序曲,没有基督,人生是地狱的前言”。

(注:文中除已经注明部分的引文摘录,全引自《超越东西方--吴经熊自传》,周伟驰翻译 社会科学文献出版社,2013年7月。)

《超越东西方--吴经熊自传》简介:吴经熊是现代中国政治和法学界颇有影响的天主教学者,更是一位跨越东西方文明的奇才。《超越东西方:吴经熊自传》是他的自传,原用英文撰写,于1951年在夏威夷完稿,在纽约初版,此后先后被译为法文、葡萄牙文、荷兰文、德文、韩文出版。在《超越东西方:吴经熊自传》中,吴经熊以一种信仰的虔诚叙述了其对基督宗教的体验、见证,亦以一种比较的视域论及其对儒家、佛教、道教和中国传统文化以及中国精神之真谛精髓的体会、见解。他以一种灵性自白的笔触描述了其人生经历及宗教皈依的心路历程,文笔优美典雅,多有惊人之见和神来之笔,堪称中国现代基督宗教灵修文学杰作。

基督时报特约撰稿人文章,原文标题为《那个时代的精神炫音:一个中国人眼里的法理、儒、释、道与基督——读<超越东西方——吴经熊自传>》。文中观点仅代表作者立场,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

CT特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,CT保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“CT”的文章权归CT所有。未经CT授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话(010-82233254)或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(jidushibao2013)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。