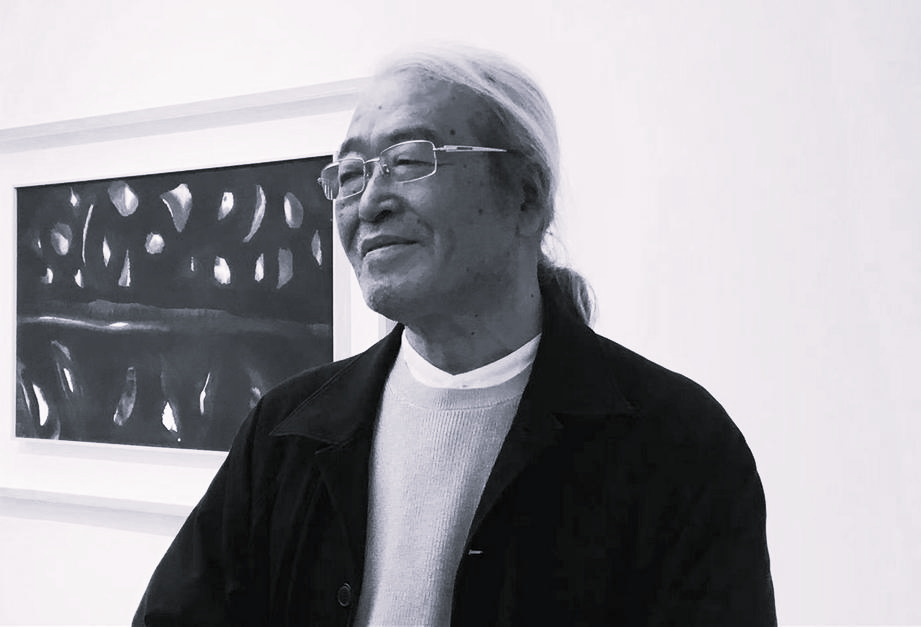

2025年9月1日早7点20,当代美术批评家、画家、诗人、艺术家、清华大学美术学院教授岛子因病于北京逝世,享年69岁。

岛子的去世引起了基督教界和艺术界人士的纪念与缅怀,不少是受其影响的学生与故友。

曾任香港中文大学崇基学院神学院院长、宗教史学者邢福增评价岛子说:“虽然任教于中国著名高等学府,但一直不以福音为耻,致力从事‘圣水墨’创作。”

邢福增回忆了与岛子相识过程的点滴,并提到自己虽缺乏艺术细胞,但观看岛子的画作“承载着比文字更有力的‘道’”。岛子关注基督苦难与人世间苦难的关系,曾说:“每当想起那些‘因为自由思想的原因、信仰实践的原因,受到监禁,受刑逼迫的人’,他便会绘画‘十字架苦像’的主题,表达基督受苦的‘现实意义’。”此外,他也希望借创作来“守护真理、唤起良知、安慰人心”。

“岛子老师虽然走了,”邢福增写道:“但‘唤醒世人属灵的存在’的愿景及志业,仍借着其作品延续下去,也期待更多在不同专业与岗位的基督徒,也能在这暗黑的日子,以不同方式见证及显明那源自神圣的真理微光。”

现任《中国美术报》视觉总监、中央美术学院城市设计学院客座教授旺忘望怀念岛子,称其为“学养深厚却谦卑如尘,才华横溢却低调似土”,并惊叹岛子的水墨画“将水的流动性与墨的渗透性提升到灵性层面,真正实现了‘变水为血’的神圣转化”,是“是东方美学与基督教精神的完美融合,是苦难与荣耀的双重见证”。

“您已归回沉默的怀抱,那是词语的源头,也是永恒的居所。但您的诗篇仍在呼吸,您的水墨仍在流淌,您的思想仍在叩击后来者的心门。在这个意义上,您实现了最伟大的复活——通过词语的转世,通过精神的传承……再见,亲爱的岛子。愿您在永恒之光中,继续书写比梦更久的诗行。”旺忘望写到。

基督徒艺术群群友网名天晴了缅怀道:“岛子教授在专业领域的贡献很多,我在香港和海内外经历的事看到和观察到的是,他为了资助贫困学生,带出一批又一批有骨风又有艺术造诣的后来人。他很辛苦地为他们筹集资源支持他们、培养他们。同时,如果遇到贫困的牧者,他还很慷慨地送他的作品给他们,鼓励他们追求神的道不是为了黄金(名利),而是为了十字架。”

艺术与信仰平台同工讲述了岛子为基督教艺术的耕耘与栽培坚持了二十几年,写道:“馨香之气带动一个个生命,从纽约到古都,从西南到东南,优秀弟子们的成果遍布海内外。所有受过岛子老师恩惠的弟子、朋友,仍在继续这样的传递——将爱的艺术、光的艺术、灵性的艺术,借水墨、油彩、光影、文字和推广,播撒到更多人的心中。恰似满园的薄荷与兰草,桃李不言,下自成蹊。”

“岛子老师,在天堂里,请您继续为大家讲中国当代基督教艺术,讲圣水墨,讲灵性修为,讲艺术史中的创新与突破吧。”

中国当代艺术评论家、学者纪余夫作诗一首《安顿》纪念岛子:

“远方的朋友

让赞美在敬拜中唱起

为你祈祷

让一生的岁月苍茫

为你编成冠冕的荆条

远天的光芒

在地平线上交谈

'夜枭一叫,大放光明'

脚步劳顿一生

静心等候,大地的安息”

中国美术学院教授、设计艺术史学者杭间教授详细回忆了邀请岛子到清华美术学院任教的经历,说他在清华任教“吸引了全国与他的思想志同道合者来报考研究生,几年下来,他培养的学生,有许多成为中国当代艺术理论和评论界的重要新锐,岛子的为人、为教,口碑远扬”。

杭间教授还称岛子的《后现代主义艺术系谱》一书为建立中国当代艺术自己的面貌和格局提供了坚实的学术支持。而“他的水墨,加以金色,痛苦中沉淀出纯粹,有一种超越的崇高。他不是绘画出身,因此不讲技巧,而重在精神的表达,展现了一个诗人和学者宏大、深邃而悲悯的内心世界”。

岛子的学生、艺术评论家郝青松怀念道:“老师骤然病逝,不胜悲痛,千言万语都堵在胸中。音容笑貌,犹在身畔。老师心里有平安,从他对我讲述病情时就可以感觉到,他真的是不惧怕死亡,因为他心中有信、有望、有爱。我相信,老师已经打过美好的仗,跑尽当跑的路,守住了所信的道。这也是对我们后来者最大的安慰。愿我们不负老师的重托,如他一样,活出美好的一生。”

岛子老师于2012年3月应香港中文大学崇基学院邀请,来港任第五届“基督教文化节”主题讲员及访问艺术家,并举办“挽歌与赞美诗”圣水墨作品展。崇基学院神学院评价他多年来积极从事“圣水墨”的创作,把基督教精神与中国传统的水墨精神结合起来;切合以艺术承载意义的关怀,传递爱与救赎的精神价值。

2013年9月至12月,岛子老师应崇基神学院邀请,开授“中国基督教专题研究:当代中国基督教艺术”一科,并曾主讲“圣·水墨——从艺术窥探神圣”讲座。在离港前,他更特别把在港期间创作的部分作品赠予神学院。神学院全体对岛子老师的离世,心感不舍及惋惜,缅怀道:“谨向岛子老师家人致以深切慰问,求上帝安慰的灵临在。对岛子老师毕生借创作唤醒世人属灵的存在,致以崇高敬意。”

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

CT特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,CT保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“CT”的文章权归CT所有。未经CT授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话(010-82233254)或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(jidushibao2013)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。